로마에 있는동안 바티칸 미술관에 두 번 갔다.

원래 사진을 못 찍게 되어있는 시스티나 성당. 하지만 관리인의 제지에도 불구하고 다들 아랑곳하지 않고 사진을 찍는다. 나도 분위기에 편승해서 찰칵 ㅋㅋ 시스티나 성당에 대해 한마디로 정리하지면, 한 인간이 이뤄낼 수 있는 가장 최대의 것 을 감상했다고 말할 수 있다.

벨베데레의 아폴론에서는 그리스가 추구한 아름다움의 절정을 맛보았다.

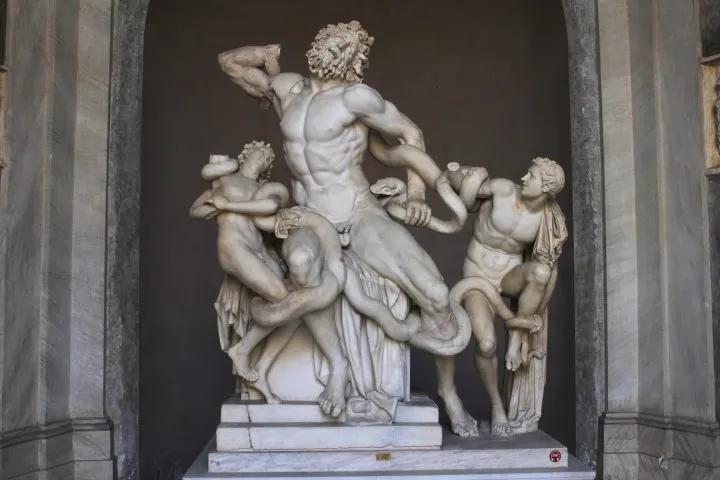

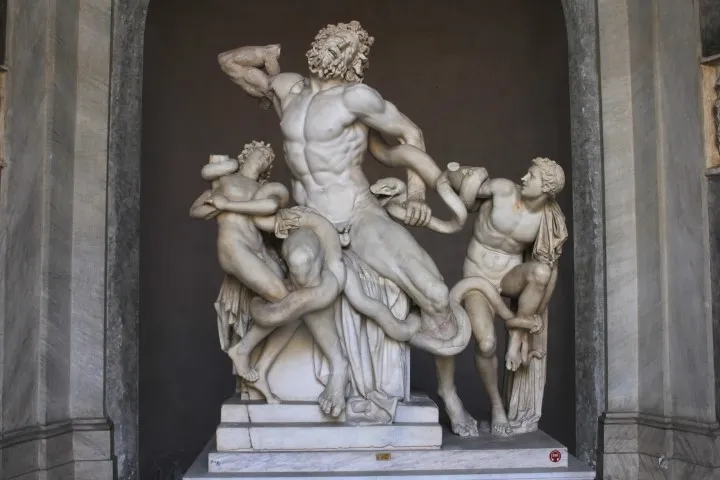

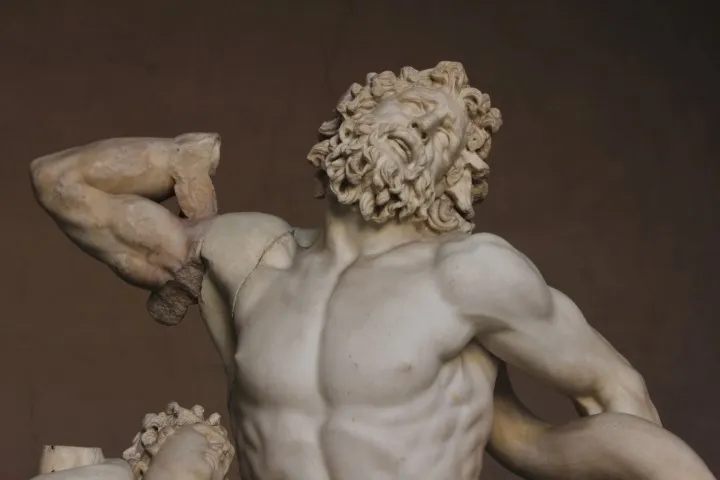

놀랍게도 기원전에 제작된 라오콘 군상을 보면 그 이후 2천년 조각의 역사는 모두 라오콘의 각주에 불과할 뿐이라는 생각을 했으며,

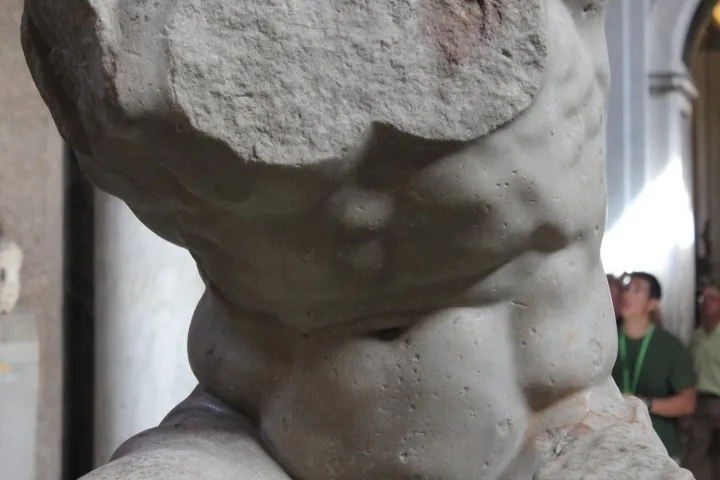

미켈란젤로가 그 자체로 완벽하다며 복원요청을 거부했던 몸통만 남아있는 토르소 조각상 앞에서는 미켈란젤로의 탁월한 결정에 백번이고 동의하였다.

첫째 날은 너무 많은 걸 보지 않았다. 바티칸 미술관의 전체적인 인상만 눈에 담았다. 가만히 여태까지 보았던 서양의 예술사를 살펴보면 끊임없이 주제는 인간이고 또 하염없이 인간이다. 신조차 인간의 모습이며 모든 아름다움의 형상은 역시 인간으로부터 출발한다. 신은 인간을 만들고, 인간은 예술을, 예술은 다시 신을 만들고 있었다.

하루걸러 다시 찾아간 바티칸 미술관(언제 다시 로마에 오겠어!?). 바티칸에서 미켈란젤로의 기에 눌려있는 라파엘로의 아테네 학당도 한 번 응시해 주고.

라파엘로의 마지막 유작이자 바로크 회화의 서막을 알리는 듯한 '그리스도의 변용'도 감상했다. 르네상스 회화와 바로크 회화의 차이점은 뭘까? 르네상스 회화는 인물을 묘사할때 아웃라인을 쨍- 하니 깔끔하게 처리하고, 전체적인 구도도 수평 수직에 맞게 양쪽 비례에 맞춰 차분하게 정리되어 있다. 반면 바로크 회화는 아웃라인을 흐리게 해서 인물이 그림 속에 파묻혀 있는 듯한? 회화적 느낌을 연출하고 있으며, 전체적인 구도도 대각선 구도를 사용해서 위태롭고 극적인 장면을 연출하고 있다는 차이점이 있다.

역시 비슷비슷한 그림인 것 같아도 천재의 포스는 확실히 다르구나. 앞 시대를 예견하는 그림으로 생을 마치는 예사로움도 있고. 그러나..

다시 시스티나 성당. 미켈란젤로의 개인전이 열리고 있는 시스티나 성당에 오자마자 그 전에 보았던 라파엘로는 또 머릿속에서 삭제되고야 마는 현실..미켈란젤로의 시스티나 성당 천장벽화는 그 정확하게 나눈 칸들의 비례에 의해 느껴지는 수학적인 아름다움, 그리고 그 속에 벌거벗은 거대한 인체들이 가진 몸의 감각적인 아름다움이 섞여 그야말로 환상의 조화를 이루었다.

생전에도 바티칸에서 서로를 의식하며 같은 공간에서 작업을 했던 그 둘의 결정적인 차이는 이렇다. 관객이 라파엘로의 그림에서 '아름다움'을 발견할 수 있다면, 미켈란젤로의 작품이 있는 시스티나 성당 안에서 관객이 느끼는 감정은 '숭고'에 가까운 것이다.

다시 라오콘. 미학자 빙켈만은 이 조각을 두고 근육이 뒤틀리는 격정 속에서도 절제된 표정을 간직하고 있다며 '고귀한 단순함과 고요한 위대함'으로 고대 그리스 미술을 정의하는데, 온갖 감정들이 회화에서 난무했던 바로크 끝자락에 살았던 빙켈만의 시대적 배경을 이해한다 치더라도 라오콘을 보고 있자면 이것이 도대체 뭐가 단순하고 고요하다는 건지 당췌 동의할 수가 없다.

오히려 라오콘을 제외한 다른 그리스 조각상들, 예를들어 바로 옆에 있는 벨베데레의 아폴론같은 것이 고귀하게 단순하고, 고요하게 위대하다라는 문장이 정말 딱 어울리지 않을까.

어찌되었건, 라오콘은 위대하다. 회화의 역사만 보더라도 15세기에 선원근법이 발명되고 그 이후 대기원근법이 보충되며 16, 17세기 즈음에 빛에 대한 연구가 이뤄져 어느정도 '재현'에 관한 완성도 높은 성과를 이룩하는 반면, 라오콘을 보면 이미 기원전에 조각이 완성되어 있음을 보여준다.

라오콘이 발굴됐을 당시 미켈란젤로를 비롯한 수많은 르네상스의 조각가들이 얼마나 이것을 보고 좌절했을지 상상이 간다.

다시 토르소. 미켈란젤로가 이것을 생전에 보았다는 것, 그리고 훼손되어 팔 다리 목이 몸통에서 떨어지고 돌의 질감들이 그대로 드러난 부위. 그가 이것을 불완전하게 보지 않고 오히려 이 자체로 완벽한 작품이라 여겼다는 것에 주목해본다. 이 경험이 나중에 그가 제작한 '미완성'이라 불리우는 작업들에 지대한 영향을 끼치지 않았을까라고 충분히 추측할 수 있는 지표가 되는 것 같다.

이건 여담인데, (화가의 정체성이 강한) 레오나르도 다빈치가 (조각가의 정체성이 강한) 미켈란젤로에게 비아냥거리는 말투로 "조각가는 흰 가루를 뒤짚어 쓴 제빵사와 다를게 없다" 라며 조각 장르를 폄하하는 발언을 하는데, 이에 미켈란젤로는 "조각은 회화를 닮을수록 불완전해지지만 회화는 조각을 닮을수록 완전해진다"라고 응수했다고 한다. 정말 완벽한 논박이다.